Anja Gaberdann

Inspiration durch Prof. Dr. Viktor Frankl

Entscheider und CEOs stehen vor der Herausforderung, in Zeiten

disruptiver Veränderungen und Fachkräftemangels Sinnstiftung als strategischen Erfolgsfaktor zu nutzen – eine Schlüsselkompetenz,

die Prof. Dr. Viktor Frankl eindrucksvoll lehrt.

Von Sinnlosigkeit zu Spitzenleistung

Entscheider und CEOs dürfen jetzt umdenken!

Sinnstiftung im Management – Die Lehren von Prof. Dr. Viktor Frankl

Gerade Zeiten zunehmender Komplexität, disruptiver Veränderungen in einer historisch noch nie dagewesenen Geschwindigkeit, sowie des Fachkräftemangels rufen nach Erhöhung der Widerstandskräfte und Sicherung der Überlebensfähigkeit. In diesem Zusammenhang taucht aus guten Gründen, die Vokabel „Sinn“ in allen möglichen Facetten auf. Stellenangebote, die Sinn im Job versprechen, sind nur ein Beispiel.

Doch kann Sinn nach Prof. Dr. Viktor Frankl nicht gegeben, sondern muss gefunden werden.

Wie?

Lesen Sie weiter:

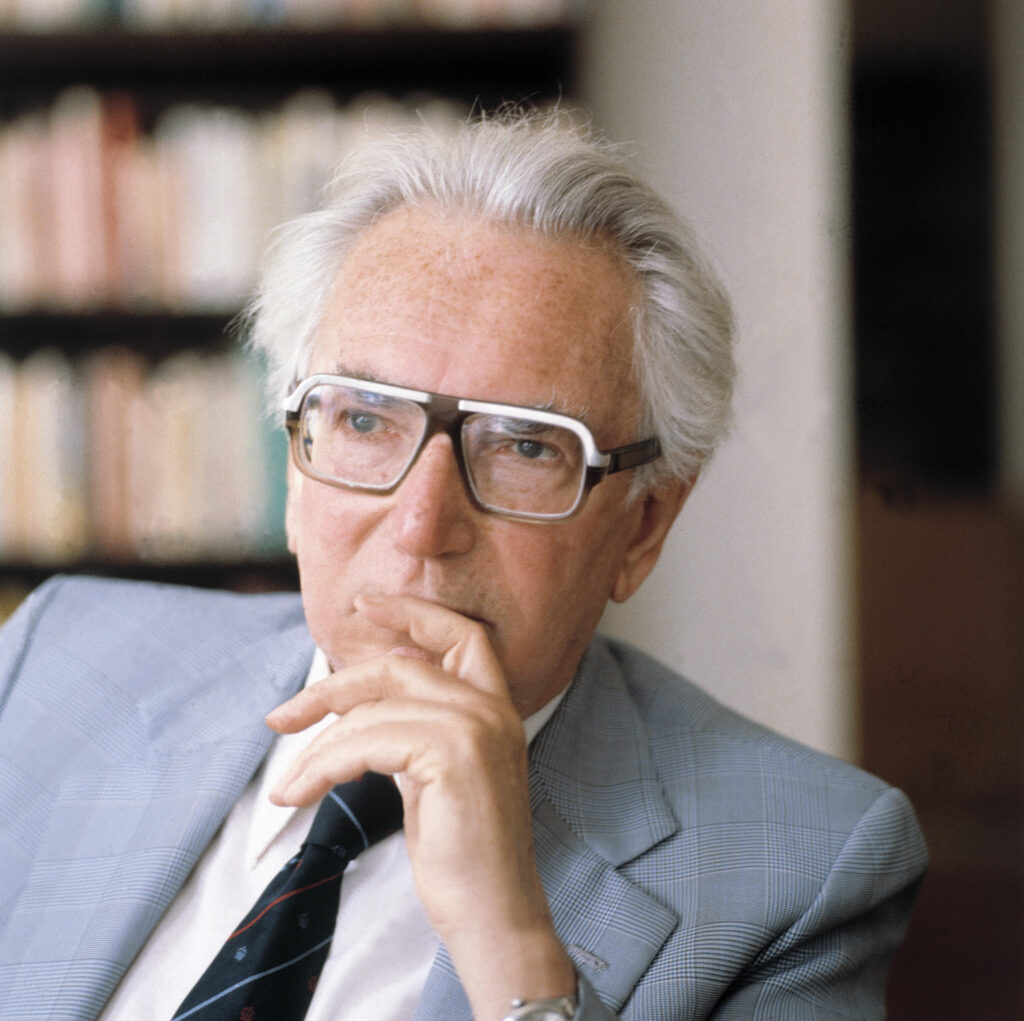

Wer war Prof. Dr. Viktor E. Frankl?

Viktor E. Frankl, geb. in Wien, (1905 – 1997). Er korrespondierte mit Sigmund Freud und hielt mit 15 Jahren seinen ersten öffentlichen Vortrag „Über den Sinn des Lebens“. Er studierte Medizin und promovierte 1930.

Er war Jude und wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. Von dort kam er in weitere Konzentrationslager, die er alle knapp überlebte. Viktor Frankl erlangte durch seine Psychotherapie („Logotherapie“) sowie das ihr zugrunde liegende philosophisch-anthropologische Konzept des menschlichen Daseins („Existenzanalyse“) weltweit höchste wissenschaftliche Anerkennung. Sein Ansatz, der den Sinn des Lebens in den Mittelpunkt seiner Gesundheitslehre und Motivationstheorie stellt, wird als „dritte Wiener Schule der Psychothera-pie“ (nach Freuds Psychoanalyse & Adlers Individualpsychologie) bezeichnet.

In den USA wurde vor allem die Übersetzung des Buches „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ unter dem Titel „Mans Search for Meaning“ ab 1959 laut der Library of Congress zu „einem der zehn einflussreichsten Bücher in Amerika“. Als Gastprofessor war er an mehreren US-amerikanischen Universitäten, u. a. an der Harvard University, der Stanford University, der University of Dallas oder der University of Pittsburgh. Für seine Leistungen und Verdienste wurde Viktor Frankl international vielfach geehrt: Insgesamt 29 Hochschulen ernannten ihn zum Ehrendoktor.

Der Sinnbegriff nach Prof. Dr. Viktor Frankl

Der Mensch auf der Suche nach Sinn. Der Titel umreisst mehr als ein Thema: er umfasst eine Definition, zumindest eine Interpretation des Menschen. Eben als eines Wesens, das letztlich und eigentlich auf der Suche nach Sinn ist. Der Mensch ist immer schon hingeordnet und ausgerichtet auf etwas, das nicht wieder er selbst ist, sei es eben ein Sinn, den er erfüllt, oder anderes menschliches Sein, dem er begegnet. So oder so: Menschsein weist immer schon über sich selbst hinaus, und die Transzendenz ihrer selbst ist die Essenz menschlicher Existenz.1

Auch kann nach Frankl Sinn nicht gegeben, sondern muss gefunden werden. Geleitet durch den Willen zum Sinn, steckt in der jeweiligen Situation einer ihr innewohnender Forderungscharakter, wovon Wertheimer, der Begründer der Gestalttherapie spricht. Sinn ist immer schon Sinn nicht nur ad personam, sondern auch ad situationem“.3 Um diesen Sinn zu finden, werden wir von unserem Gewissen geführt. Frankl spricht vom „Sinn-Organ“. Es liesse sich definieren als die Fähigkeit, den einmaligen und einzigartigen Sinn, der in jeder Situation verborgen ist, aufzuspüren. Während nun der Sinn an eine einmalige und einzigartige Situation gebunden ist, gibt es darüber hinaus Sinn-Universalien, die sich auf die condition humaine als solche beziehen, und diese umfassenden Sinnmöglichkeiten sind es, die Werte genannt werden.3

Drei Wertkategorien zur Sinnverwirklichung, stehen dem Menschen nach Frankl zur Verfügung:

Schöpferische, oder kreative Werte: alles, was der Mensch an Taten und Werken durch seine Talente in seinem Leben verwirklicht.

Erlebniswerte: das, was der Mensch mittels seiner Sinne erlebt. Das kann sowohl ein beeindruckendes Konzert sein als auch ein Festessen, sowie eine Bergwanderung mit wundervollen Aussichten. Er beschreibt es so: „….dass es schon dafürgestanden wäre zu leben, allein, um jenen verzückten Augenblick zu erleben. Denn, wenn es sich auch nur um einen Augenblick handelt – schon an der Grösse eines Augenblicks lässt sich die Grösse eines Lebens messen: die Höhe einer Bergkette wird ja auch nicht nach der Höhe irgendeiner Talsohle angegeben, sondern ausschliesslich nach der Höhe des höchsten Berggipfels. So entscheiden aber auch im Leben über dessen Sinnhaftigkeit die Gipfelpunkte, und ein einziger Augenblick kann rückwirkend dem ganzen Leben Sinn geben“.3

Einstellungswerte: In Frankls Betrachtung, ist die Verwirklichung dieser Werte am höchsten zu bewerten. Hier geht es um die Einstellung zu einem unabänderlichen Schicksal.

„Dass also auch dort, wo wir als hilflose Opfer mitten in eine hoffnungslose Situation hineingestellt sind, auch dort, ja gerade dort, lässt sich das Leben noch immer sinnvoll gestalten, denn dann können wir sogar das Men-schlichste im Menschen verwirklichen, und das ist seine Fähigkeit, auch eine Tragödie – auf menschlicher Ebene in einen Triumph zu verwandeln.“4

Der Sinnbegriff im Kontext des Managements

Gerade in der heutigen Zeit, in der Krisen aller Art unser Leben prägen, spielt der Sinnbegriff eine zentrale Rolle. Diese Erkenntnis macht die Lehren von Prof. Dr. Frankl zu einem brandaktuellen Thema. Wird das Sinn-Bedürfnis erfüllt, so wird der Mensch nicht nur glücklicher, sondern auch „leidens-fähiger“.

Nietzsche brachte es auf den Punkt mit dem Satz:

„Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie“.

Angesichts der zunehmenden Herausforderungen, mit denen Organisationen konfrontiert sind, müsste dieses Wissen tiefgreifende Auswirkungen auf die Denkmodelle im Management haben. „..dass es eigentlich nie und nimmer darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu erwarten haben, vielmehr lediglich darauf: was das Leben von uns erwartet….“5 – Und das, was das Leben von uns, bzw. dem Management erwartet, formuliert es anhand von Fragen.

Fragen, wie:

- „Wodurch sichern wir die Überlebensfähigkeit unserer Organisation?“

- „Welche sozialen, ökologischen und ökonomischen Ziele verfolgen wir?“

- „Auf welche Weise schaffen wir Räume zur Sinnorientierung unserer Mitarbeiter?“

- „Was müssen wir heute verändern, um ein stabiles Wachstum und den nachhaltigen Erfolg auch in fünf Jahren noch zu garantieren?“ etc.

Dazu sagt Frankl:

„Der Sinn des Lebens haben wir gesagt, sei nicht zu erfragen, sondern zu beantworten, indem wir das Leben verantworten. Daraus ergibt sich aber, dass die Antwort jeweils nicht in Worten, sondern in der Tat, durch ein Tun, zu geben ist. Ausserdem muss sie der ganzen Konkretheit von Situation und Person entsprechen, diese Konkretheit gleichsam in sich aufgenommen zu haben. Die rechte Antwort wird somit eine tätige Antwort sein und eine Antwort in der Konkretheit des Alltags – als des konkreten Raumes menschlichen Verantwortlichseins.“3

In dem Wort „Antwort“ steckt schon die „Ver-antwortung“, d.h. die konkrete Antwort, die eine Organisation, bzw. deren Management auf all die Fragen, die an sie gestellt werden, gibt, hat sie auch zu verantworten.

Es kommt nicht auf die Fragen an, es ist nicht an uns, die Fragen zu bewerten im Sinne eines „warum“, sondern uns obliegt das Primat der Antwort.

Die Antworten, die ein Management auf diese Fragen gibt, münden in die strategische Ausrichtung. Viele Unternehmen formulieren Leitbilder, definieren einen Purpose und entwickeln eine Vision auf der Basis von Werten. Im Franklschen Sinne könnte man von einer Sinn-Vision sprechen. Ausgedrückt in einem Leitsatz klingt dies in etwa so:

„Hand in Hand und zum Wohle aller Menschen, schaffen wir Erfolg durch Qualität und Nachhaltigkeit“.

Konkret können Organisationen diese Gedanken als Ausrichtung an einem Leistungsgedanken einerseits und an einer Kultur der eigenverantwortlichen Leistungserbringung andererseits umsetzen. In Workshops liesse sich eine einheitliche und sinnorientierte Führungskultur, das Handeln auf Basis von gemeinsam entwickelten und in den Alltag integrierten Werten, sowie eine Kultur der Verbindlichkeit zugesagter Leistungen als gelebtes Verhalten, entwickeln.

Konkret bedeutet dies, dass die Mitarbeitenden auf ihrer Suche nach einer „Berufung“ und der Möglichkeit ihr Sinnbedürfnis zu erfüllen, in vielerlei Hinsicht einen Nährboden finden.

„Soweit und solange schöpferische Werte, bzw. deren Verwirklichung im Vordergrund der Lebensaufgabe stehen, fällt der Bereich ihrer konkreten Erfüllung im Allgemeinen mit der beruflichen Arbeit zusammen. Im Besonderen kann die Arbeit jenes Feld darstellen, auf dem die Einzigartigkeit eines Individuums in Beziehung zur Gemeinschaft steht und so Sinn und Wert bekommt“.3

Im Umkehrschluss heisst das jedoch, dass wenn der Mensch in seiner Sinnerfüllung frustriert wird, ein Sinnlosigkeitsgefühl entsteht. Dieses Sinnlosigkeitsgefühl wiederum mündet in ein Gefühl der Gleichgültigkeit, Frustration und Demotivation. In Anbetracht der immensen Herausforder-ungen, vor denen Organisationen stehen, zeigt sich hier ein Spannungsfeld. Braucht es nicht gerade jetzt eine Art Aufbruchstimmung, ein gemeinschaft-liches Anpacken, hohes zeitliches und persönliches Engagement eines jeden?

Frankl erklärt die Situation mit dem Bild eines Riffs im Meer:

„Wenn ein Riff sichtbar wird, wird niemand die Behauptung wagen, das Riff sei die Ursache der Ebbe.“3

Analog werden während krisenhaften Zeiten jene Fehlentscheidungen, falschen Schlussfolgerungen und Priorisierungen, sowie Versäumnisse und Verleugnungen sichtbar, die längst die notwendige Aufmerksamkeit gebraucht hätten.

An erster Stelle steht damit die Bewusstwerdung, dass der Hauptfaktor für den Erfolg eines Unternehmens, leistungsbereite und motivierte Mitarbeiter sind. Dazu bedarf einer werteorientierten Kultur, sowie einer Führungsphilosophie, die dem menschenorientierten Ansatz Rechnung trägt. Und wenn Sinn-Orientierung im Management oberste Priorität hat und sich auf allen Unter-nehmensebenen entsprechend abbildet, wenn die DNA der Organisation von der Sinnorientierung durchzogen ist, lässt sich dieser Spagat managen.

Wann ist der Mensch ein Mensch?

Diese Frage beantwortet Viktor Frankl mit einem Gleichnis:

„Das Geistige ist nicht etwas, das den Menschen bloss kennzeichnet, nicht anders als etwa das Leibliche und das Seelische dies tun, die ja auch einem Tier eignen, sondern das Geistige ist etwas, das den Menschen auszeichnet, das nur ihm und erst ihm zukommt. Ein Flugzeug hört selbstverständlich nicht auf, eines zu sein, auch wenn es sich nur auf dem Boden bewegt: Es kann, ja es muss sich immer wieder auf dem Boden bewegen! Aber dass es ein Flugzeug ist, beweist es erst, sobald es sich in die Lüfte erhebt – und analog beginnt der Mensch, sich als Mensch zu verhalten, nur wenn er aus der Ebene psychophysischer Faktizität heraus- und sich selbst gegenübertreten kann – ohne darum auch schon sich selbst entgegentreten zu müssen.“5

Es kommt nicht

darauf an, was wir

vom Leben erwarten,

sondern: was

das Leben von

uns erwartet.

Im Vergleich zur Freud’schen Psychoanalyse appelliert Frankl an die Verant-wortung des Menschen zu einer sinnerfüllten Lebensgestaltung. Natürlich ist auch der Mensch determiniert, jedoch kann er mittels seiner geistigen Person Stellung dazu nehmen. In dieser geistigen Dimension liegen Freiheit und Verantwortlichkeit. Demnach sind Menschen zwar nicht frei von Beding-ungen, jedoch frei, diese zu gestalten.

Freiheit und Verantwortlichkeit – Führung

Edmund Burke (1729-1797), ein irisch-britischer Staatsphilosoph und Politiker beschrieb diesen Zusammenhang sehr klug:

„Wir können nicht wirksam handeln, wenn wir nicht im Einklang handeln. Wir können nicht im Einklang handeln, wenn wir nicht im Vertrauen han-deln. Wir können nicht im Vertrauen handeln, wenn wir nicht durch gemein-same Ansichten, Neigungen und gemeinsame Interessen verbunden sind.“

Mehrheitlich ergeben aussagekräftige Studien und Befragungen von Mitarbeitenden ein hohes Mass an Unzufriedenheit und Demotivation. Die Folgen davon sind (innere) Kündigung, hohe Fehlerquoten, steigende Krankenstände und mangelnde Identifikation mit dem Unternehmen. Als wesentlicher Grund für diese Missstände, wird meist das Verhalten der Vorgesetzten genannt.

Durch entsprechende Ausbildung und Entwicklung von Führungsverhalten, vor allem der kommunikativen Kompetenzen, könnte dem entgegengewirkt werden.

“Wollen wir eine Brücke schlagen von Mensch zu Mensch – und dies gilt auch von einer Brücke des Erkennens und Verstehens – so müssen die Brückenköpfe eben nicht die Köpfe, sondern die Herzen sein.”

Viktor E. Frankl

Führende beklagen sehr häufig mangelnde Leistungsbereitschaft, was darin begründet ist, dass die Aufgabenstellung und die Ziele nicht klar und konkret genug kommuniziert wurden, dass Tätigkeiten übertragen werden, die entgegen den Stärken der Mitarbeitenden sind, und welche sie als nicht sinnvoll betrachten.

Doch, wer Leistung fordert, muss auch Sinn bieten.

Wenn Mitarbeitende eine Antwort auf die Frage: „Wofür“ soll ich mich anstrengen, bekommen, wirkt sich das direkt auf die Leistungsbereitschaft aus.

Wert- und Sinnverwirklichung in Organisationen:

Die schöpferischen Werte ergeben sich aus dem kreativen Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Mitarbeitenden. Die Erlebniswerte lassen sich in gemeinsamen Workshops zu Sinn- und Wertethemen, bei Firmenfesten, oder auch beim Mitarbeitergespräch verwirklichen. Auch die Einstellungswerte können im Umgang mit Restriktionen, leidvollen Situationen, unangenehmen Verhaltensweisen von Kollegen, etc. gefunden werden.

Die Einmaligkeit und Einzigartigkeit des Mitarbeitenden zu erkennen, die Potenziale in ihm zur Entfaltung zu bringen und dafür zu sorgen, dass er nicht hinter diesen zurückbleibt, ist eine der zentralsten Führungsaufgaben.

Frankl mahnte stets vor der Unterforderung von Menschen. Eine gesunde Spannung zwischen Sein und Sollen, sowohl auf persönlicher als auch auf fachlicher Ebene aufrecht zu erhalten, liegt in der Verantwortung der Führenden.

Frankls Analogie dazu:

„Angenommen, ich will nach Osten fliegen, während ein Seitenwind von Norden kommt, dann würde ich mit meinem Flugzeug nach Südosten abgetrieben werden. Steuere ich hingegen die Maschine nach Nordosten, dann fliege ich tatsächlich nach Osten und lande dort, wo ich landen will.“

Oder in den Worten Goethes:

„Nehmen wir den Menschen so, wie er ist, dann machen wir ihn schlechter; nehmen wir ihn hingegen so, wie er sein soll, dann machen wir ihn zu dem, der er werden kann.“4

Fordern ist eine Würdigung, einem Menschen etwas zuzutrauen, die notwen-digen Freiräume dafür zu schaffen, dass er seine Potenziale entfalten und entwickeln kann.

Doch um sie positiv zu fordern, braucht es dieses Sinn-Motiv – das „wofür“. Sinn ist immer ein Pro-Motiv, eine Hin-zu-Bewegung und nie eine Weg-von-Bewegung.

Wenn ein junger Mensch bei der Berufswahl sagt, er möchte etwas anderes machen, als seine Eltern, weil sie so unglücklich waren, so ist das ein Weg-von. Dann weiß er zwar, was er nicht will, aber noch lange nicht, was für ihn sinnvoll ist.

Wenn ein Mensch einen Sinn in etwas erkennt, nimmt er viele Hürden, die er ohne die Sinnerkenntnis nie und nimmer schaffen würde. Immer, wenn ein Mensch vom Sinn, bzw. dem Wert gezogen wird, anstatt von seinen Trieben getrieben zu sein, erfüllt es ihn. Wenn er jedoch von seiner Angst oder Gier getrieben wird, weil er sonst entsprechende Konsequenzen zu spüren bekommt, ist es nicht sinnvoll und wirkt sich auf das Wollen (Performance) aus.

Menschen steigen stundenlang auf einen Berg, weil sie das Bild vom Gipfel vor Augen haben. Niemand steigt auf einen Berg, weil es im Tal düster ist, sondern er wird gezogen vom Gipfel-Erlebnis. Wenn es gelingt, den Mitarbeitenden diesen Wert zu vermitteln, werden sie auch die Qualen des Aufstiegs mit einem Lied auf den Lippen meistern.

Verantwortung der Führenden

„Was ist nun Verantwortung? Verantwortung ist dasjenige, wozu man „gezogen“ wird, und – dem man sich „entzieht“. Damit deutet die Weisheit der Sprache bereits an, dass es im Menschen so etwas wie Gegenkräfte geben muss, die ihn davon abzuhalten suchen, die ihm wesengemässe Verantwortung zu übernehmen. Und wirklich – es ist etwas an der Verantwortung, das abgründig ist. Und je länger und tiefer wir uns auf sie besinnen, umso mehr werden wir dessen gewahr – bis uns schliesslich der Schwindel packen mag.

Denn sobald wir uns in das Wesen menschlicher Verantwortlichkeit vertiefen, erschauern wir: es ist etwas Furchtbares um die Verantwortung des Menschen – doch zugleich etwas Herrliches! Furchtbar ist es zu wissen, dass ich in jedem Augenblick die Verantwortung trage für den nächsten, dass jede Entscheidung, die kleinste wie die grösste, eine Entscheidung ist für alle „Ewigkeit“; dass ich in jedem Augenblick eine Möglichkeit, die Möglichkeit eben des einen Augenblicks verwirkliche oder verwirke. Nun birgt jeder einzelne Augenblick Tausende von Möglichkeiten, ich aber kann nur eine einzige wählen, um sie zu verwirklichen.

Alle anderen habe ich damit auch schon gleichsam verdammt, zum Nie-Sein verurteilt, und auch dies für alle Ewigkeit! Doch herrlich ist es zu wissen, dass die Zukunft, meine eigene und mit ihr die Zukunft der Dinge, der Menschen um mich, irgendwie – wenn auch in noch so geringem Masse – abhängig ist von meiner Entscheidung in jedem Augenblick.

Was ich durch sie verwirkliche, was ich durch sie „in die Welt schaffe“, das rette ich in die Wirklichkeit hinein und bewahre es so vor der Vergänglichkeit“3

Verantwortung im Frankl´schen Sinne

Frankl verdeutlicht sehr klar, welch wesentliche Auswirkungen jede Entscheidung der Vorgesetzten haben. Diese Erkenntnis hätte die logische Konsequenz für eine Führungskraft, sich zu fragen, welche Person möchte ich sein? Möchte ich ein Vorgesetzter sein, der Menschen ermutigt, oder entmu-tigt; der Menschen im Sinne ihrer Potenziale fordert, oder der sie erniedrigt; möchte ich mich via Macht und Hierarchie durchsetzen, oder gelingt es mir, meine Vorhaben, gemeinsam mit den Menschen umzusetzen, weil sie mir folgen und mich akzeptieren?

Was der Mensch

wirklich will, ist

letzten Endes nicht

das Glücklichsein,

sondern ein Grund

zum Glücklichsein.

Je nach innerem Wertesystem und dem gewünschten Soll-Zustand, entschei-det sich die Führungskraft aus der Vielzahl der Möglichkeiten für die, in diesem Augenblick sinnvollste, diejenige, die verwirklichungswürdig ist. Die Wahl dieser Möglichkeit ist nun die Basis für die Verhaltensweise und die Kommunikation.

Gleichzeitig legt sie, in den Worten Viktor Frankls, „Zeugnis“ des Vorgesetzten ab und formt seine Identität. Diese wiederum wird wahrgenommen, denn wir alle werden ständig beobachtet. Dafür wählt Frankl das Bild eines Schauspiel-ers, der stets vor dem geöffneten Vorhang spielt. Durch das Scheinwerferlicht ist er jedoch so geblendet, dass er nicht sieht, wer alles im Zuschauerraum sitzt.

„Was also ist der Mensch?

Er ist ein Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Ein Wesen, das in sich gleichermassen die Möglichkeit birgt, auf das Niveau eines Tieres herabzusinken oder sich zu einem heiligmässigen Leben aufzuschwingen“. „Jede Tat ist ihr eigenes Denkmal – unvergänglicher als eines, das bloss unserer Hände Werk ist. Denn die Tat eines Menschen lässt sich nicht ungeschehen machen; was getan, lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Und es ist nicht wahr, dass es in der Vergangenheit unwiederbringlich verloren sei, sondern in der Vergangenheit ist es untilgbar geborgen.“4 ///

Kernaussage

In Zeiten disruptiver Veränderungen, zunehmender Komplexität und Fachkräftemangels wird Sinnstiftung zu einem unverzichtbaren Ansatz im Management. Prof. Dr. Viktor Frankl lehrt, dass Sinn nicht einfach gegeben werden kann, sondern von jedem Individuum selbst gefunden werden muss – eine Aufgabe, die Führungskräfte gezielt fördern können. Sinn ist dabei nicht nur ein individueller Antrieb, sondern auch ein zentraler Hebel für Resilienz, Motivation und langfristigen Erfolg in Organisationen.

Frankls Konzept basiert auf drei Wertkategorien: schöpferische Werte, die sich durch Taten und Werke ausdrücken, Erlebniswerte, die durch intensive Erfahrungen entstehen, und Einstellungswerte, die zeigen, wie Menschen mit unveränderlichen Schicksalssituationen umgehen. Für Führungskräfte bedeutet dies, Mitarbeitenden nicht nur einen Rahmen für Leistung zu geben, sondern ihnen auch zu helfen, Sinn in ihrem Tun zu erkennen. Dies fördert nicht nur die Leistungsbereitschaft, sondern reduziert Frustration und Demotivation.

Frankl betont, dass Führungskräfte eine werteorientierte Unternehmenskultur schaffen müssen, die auf Eigenverantwortung und Sinnorientierung basiert. Dies erfordert nicht nur strategisches Denken, sondern auch Empathie, klare Kommunikation und die Bereitschaft, Mitarbeitende als einzigartige Persönlichkeiten zu sehen und ihre Potenziale gezielt zu fördern. Führung wird dadurch nicht nur effektiver, sondern auch menschlicher und nachhaltiger.

Sinnorientierte Führung bietet Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Sie ermöglicht es, Mitarbeitende langfristig zu binden, Motivation und Innovation zu steigern und selbst in Krisenzeiten eine gemeinsame Aufbruchsstimmung zu schaffen. Die Lehren von Prof. Dr. Viktor Frankl zeigen eindrucksvoll, dass Sinn nicht nur das Individuum stärkt, sondern auch Organisationen widerstandsfähiger und zukunftsfähiger macht. Führungskräfte, die diese Prinzipien in ihrem Alltag verankern, legen den Grundstein für eine Unternehmenskultur, die auf Wachstum, Stabilität und Menschlichkeit basiert.

Über Prof. Dr. Viktor E. Frankl

Frankls berühmtes Werk „… trotzdem Ja zum Leben sagen – Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“ beschreibt Frankl seine Erfahrungen im 2. Weltkrieg als KZ-Insasse. Die Kern-Aussage des Buches: Selbst unter unmenschlichsten Verhältnissen ist es möglich, dass der Mensch einen Sinn im Leben sieht. Das Buch wurde das erste Mal 1946 veröffentlicht – und ist heute noch genauso aktuell wie damals. Das zeigt sich an Zahlen: sein Werk wurde in 26 Sprachen übersetzt und weltweit über 12 Millionen mal verkauft. 1976 beantwortet Frankl selbst die Frage, warum sich sein Buch 30 Jahre später immer noch so gut verkauft: „Weil es sich genau mit dem auseinandersetzt, was den Menschen von heute so sehr unter den Fingernägeln brennt, und das ist das Leiden am sinnlosen Leben… Inzwischen ist die Sinnfrage zum brennendsten Problem von heute geworden, vor allem für junge Leute unter 30 Jahren“, so Frankl.

Quellenangaben:

1: Viktor E. Frankl „Der leidende Mensch“, Hogrefe Verlag Bern, 4. Auflage

2: Viktor E. Frankl „Der Wille zum Sinn“, Hogrefe Verlag, Bern, 7. Auflage

3: Viktor E. Frankl „Ärztliche Seelsorge“, dtv, München, 5. Auflage

4: Viktor E. Frankl „Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn“, Piper, München, 1. Auflage

5: Viktor E. Frankl „…trotzdem Ja zum Leben sagen“, Kösel, München, 5. Auflage

6: Viktor E. Frankl „Logotherapie und Existenzanalyse“, Beltz, Basel, 3. Auflage Zitate von Prof. Dr. Viktor E. Frankl